姑苏区发展

“夜间经济”刍议

王沁诚

一、“夜间经济”的概念和现状

二、姑苏区发展“夜间经济”的合理性

通常观点认为,苏州历来是鱼米之乡,传统农耕社会“日出而作、日落而息”的理念,一直都被姑苏本地居民奉为圭臬,老年人常常教导后辈不要“日弗做,夜摸索”,大多数人也习惯于九点前就该“回家洗洗睡觉”。诚然,这对于人们的生活习惯而言绝非坏事。中医上也常说,夜晚十点以后应当以静为主,不宜活动。同时,从姑苏本身的特性禀赋而言,静谧而深沉的夜晚似乎也更契合所谓“小桥、流水、人家”的“吴门印象”。然而我们也必须看到,身处与时俱进的社会,作为一个开放包容的城市,如今的姑苏区乃至苏州的人口结构,早已今时不同往日,外籍居民的人数常年稳定在与本地居民“五五开”甚至倒挂的局面。以餐饮为例,淮扬菜、川菜、粤菜早已取代苏帮菜,成为了苏城居民饮食口味的主流。在苏州创业、打拼、生活的“新苏州人”正在形成新的消费习惯并深刻影响着老苏州的中青年一代。

更为重要的是,苏州作为正在形成中的国际化大都市、姑苏区作为全国唯一的国家历史文化名城保护示范区,其所面对、所服务的对象,绝不仅仅局限于在苏居住的新老苏州人,而是长年累月数以百万千万计的外地游客以及有志于来苏投资兴业、会商会谈的各地各界人士。《新华每日电讯》刊文指出,“夜经济”的参与人群并不限于本地人群,实际上随着人们生活水平不断提高,越来越多的人群把旅游作为他们拓宽视野、增长见识的一个重要途径,越来越多的家庭也通过这种方式来提高孩子的人文素养。越来越多的城市“夜经济”顺应了外来人群的需求,并借机宣传城市文化。例如哈尔滨举办的冰雪节,在夜间更能够充分体现冰雕艺术的细节。《文汇报》对此也刊文指出:一座城市的“夜间经济”质量是考察其国际化程度、文化品格及居民生活品质的重要标尺。作为城市功能转换的新兴时空场域,发展夜间经济既着力发挥扩大内需、优化产业结构和提升竞争力的经济效益,同时亦放大其凸显城市文化丰富度、改善人居环境的社会效益。

三、姑苏区发展“夜间经济”的可行性

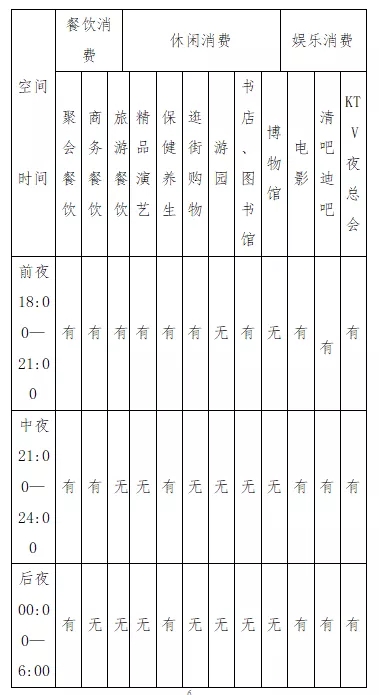

所谓可行性,实际上就是探讨姑苏区与各种“夜间经济”业态的契合程度。对此,本文从时间和空间两个维度来加以分析。按照前述“夜间经济”的定义以及夜晚消费活动的密度,在时间上不妨细分为三个时段,即当晚18:00—21:00的前夜、当晚21:00—24:00的中夜和次日00:00—6:00的后夜。从场所空间角度看,可将夜间消费分为夜间餐饮消费、夜间休闲消费和夜间娱乐消费。而根据其各自消费活动的类型,应当可以再作细分。在此基础上,我们通过表格对姑苏区现存的“夜间经济”业态进行归纳。详见下表(鉴于网吧网咖以及棋牌室麻将馆等在消费规模和消费体量上均相对较小,因而暂不列入观察对象范围):

根据上表显示,在餐饮消费方面,姑苏区没有非常明显的缺陷,唯一的遗憾是在中夜时间段,没有一处像台北、高雄一样可供游客前往的“夜市”。再从娱乐消费方面看,现有相应业态比较齐备,能够提供全时段全天候服务。但值得注意的是,与几家大型“迪吧”相比,“清吧”“静吧”在知名度、吸引力和覆盖面上还“拿不出手”,可供推荐的场所寥寥无几。与上述两方面形成强烈反差的是,在休闲消费特别是带有文化性质的消费方面,我们的空白点却十分明显:除《浮生六记》沉浸式演出外,还没有一台可以“拉得出打得响”的文艺商演节目,在所谓演艺场所登台的往往都是“易拉宝”式草台班子或者过气艺人。逛街购物场所包括书店、图书馆均集中在前夜营业,午夜、后夜基本全部收工打烊。而园林、博物馆则完全与夜间开放无缘,晚上前往只能吃到“闭门羹”。

诚然,并非所有“夜间经济”的业态和场所都适合在姑苏推得开,“面面俱到”也绝不是“夜间经济”有效运行的必由之路。有专家指出,“夜间经济”也不必是纵欲式狂欢、无休止消费,而应该有各种文化消费活动满足不同人群的需求。“吃吃喝喝”“玩玩乐乐”“走走看看”和“买买逛逛”,哪些是适合姑苏区发展的形态和场域?哪些是值得我们着力打造的重点亮点?本文认为,解决问题的关键就在于“文化”。必须深度挖掘与凝聚自身的历史文化基因,通过有针对性地导入国际化元素,并植入科技创新手段,增强本土文化的渲染与表达,才能创建出极具地域个性的商业品牌与“夜间经济”标签。

中国艺术研究院学者孙佳山说,“夜间经济”目前需要迫切解决的问题是能否提供满足各种人群消费的产品,满足差异性的精神文化诉求,也就是“上要有精品内容满足白领,下要设计有针对性的产品满足小镇青年”。他认为,归根结底“只有文化能让夜间经济留得住人”。中国人民大学经济学院副院长刘瑞建议,发展“

苏公网安备32050602012917号

苏公网安备32050602012917号